Les derniers peuples invisibles : entre isolement choisi et menaces du monde moderne

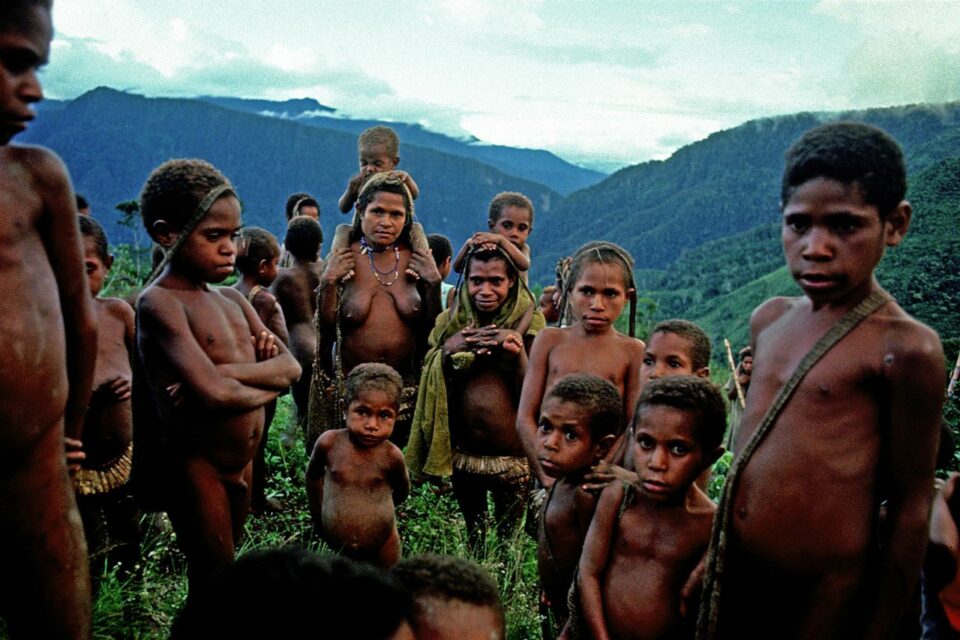

Selon un récent rapport, près de 200 groupes de peuples autochtones non contactés vivent encore aujourd’hui sur la planète. Principalement présents en Amazonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans certaines régions reculées d’Afrique, ces communautés incarnent les dernières sociétés humaines vivant en autarcie complète, loin des technologies, des gouvernements et du commerce mondialisé.

Mais cet isolement volontaire, autrefois gage de protection, devient aujourd’hui une source de vulnérabilité extrême face à la déforestation, aux exploitations minières illégales et aux incursions de trafiquants.

Ces peuples ont souvent choisi de rompre tout contact après des épisodes tragiques de maladies ou de violences subies lors des premiers échanges avec le monde extérieur. Leurs territoires, pourtant protégés par la loi dans certains pays, sont régulièrement envahis par des chercheurs d’or, des compagnies forestières ou des groupes armés.

« Chaque nouveau camp minier ou chaque route ouverte dans la forêt représente une menace directe », alertent les défenseurs de l’organisation Survival International.

Ainsi, leur isolement, censé les préserver, les place paradoxalement *au bord de l’extinction*. Une simple rencontre peut suffire à décimer une communauté entière, dépourvue d’immunité face aux maladies modernes.

Un enjeu global et moral

Au-delà de la question humanitaire, la survie de ces peuples soulève un débat plus vaste : celui du rapport entre modernité et diversité humaine

Leur mode de vie, fondé sur une connaissance fine de la nature et une économie de subsistance, illustre une autre manière d’habiter la Terre.

Protéger leurs territoires, c’est aussi préserver les dernières forêts primaires, essentielles à la régulation du climat mondial.

Mais les intérêts économiques – bois précieux, minerais, terres agricoles – exercent une pression constante sur ces zones, souvent situées dans des régions riches en ressources naturelles.

Face à ces menaces, plusieurs pays d’Amérique latine et d’Asie ont instauré des zones interdites d’accès. Pourtant, sur le terrain, les moyens de surveillance sont dérisoires. Les organisations internationales appellent à un engagement plus ferme de la communauté mondiale pour garantir le droit de ces peuples à l’isolement.

Car, au fond, la question dépasse la simple géographie : elle interroge notre conception du progrès.

« La vraie civilisation n’est pas celle qui découvre les autres, mais celle qui leur laisse le droit d’exister à leur manière », écrivait Claude Lévi-Strauss.

Dans un monde uniformisé, ces peuples sont les derniers témoins d’une humanité plurielle, enracinée dans la nature et dans la mémoire des origines. Leur disparition ne serait pas seulement une perte culturelle, mais un appauvrissement moral pour l’ensemble de la planète.

La survie des peuples non contactés n’est pas une curiosité anthropologique : c’est *un test de conscience collective.

Saurons-nous respecter le choix de l’isolement comme un droit fondamental, au même titre que la liberté ou la dignité humaine ?